汪春红 武汉大学 上线时间: 2023年

对应专业: 预防医学 课程类型:专业核心课 实验类型: 综合设计型 所属专业类: 公共卫生与预防医学类 所属课程: 毒理学基础、卫生毒理学

外源化学物基础毒性包括急性、亚急性、亚慢性和慢性毒性。完整的毒性评价过程在SPF级实验环境中进行,需要大量实验动物和专业设备,耗时数月到两年不等。由于实验教学条件的限制,传统的毒理学实验无法实现对外源化学物基础毒性评价过程的认识。

本项目按照“以虚补实、虚实结合”的指导思想,基于基础毒性实验设计和评价程序,以亚急性吸入毒性试验为案例,开发出了虚拟仿真实验教学项目,替代难以实施的毒理学实体实验项目。体验获得受试物NOAEL/LOAEL的全过程,培养学生学会将知识融合,无缝街接和胜任今后岗位的实际工作。

平台管理员:刘老师

支持与服务群:QQ群:735347920

电话热线:027-68759956

实验教学目标

(1)综合应用外源化学物基础毒性知识,提高实践操作能力。通过知识预习和实验场地进出,培养基础毒性研究的实验设计思路,深度体验受试物剂量设置依据、动物分组、染毒等基本操作以及报告撰写要点,SPF级实验动物屏障系统环境和规范的进出流程,从而增长综合应用毒理学基础知识,提高实践操作能力。

(2)在获取虚拟仿真数据过程中,提高毒性作用观察和安全性评价能力。通过典型案例亚急性吸入毒性试验的实验设计操作步骤和结果评判要点,学会亚急性毒性实验数据的采集、处理及统计分析方法,并根据统计分析结果,客观评判受试物的亚急性毒性,体验获得受试物NOAEL/LOAEL的全过程,为进一步的亚慢性和慢性毒性研究提出指导性建议。

(3)培养学生的创新意识,增长学生的学科视野,树立学生的社会责任感。

实验原理

(1)实验原理

由于实验教学条件的限制,传统的毒理学实验无法实现对外源化学物基础毒性评价过程的认识。针对本实验的特定场地条件和实验环境,以及高成本、高消耗、长周期及不可逆性,进行仿真设计。按照“以虚补实、虚实结合”的指导思想,基于基础毒性实验设计和评价程序,以外源化学物全氟戊酮亚急性吸入毒性试验为案例,开发出该虚拟仿真实验教学项目。体验获得受试物NOAEL/LOAEL的全过程,明确受试物对实验动物的蓄积作用及其靶器官,为亚慢性、慢性毒性或致癌试验的设计提供依据。

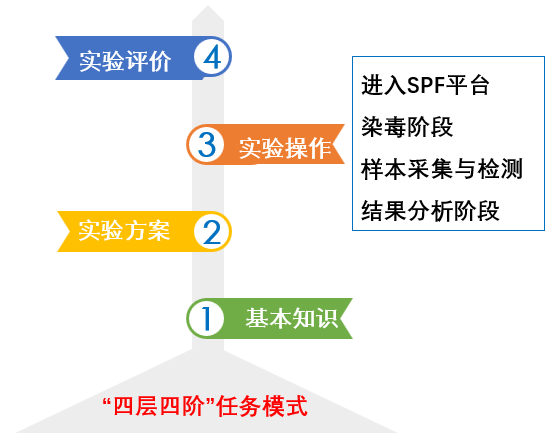

根据基础毒性实验设计与评价程序,本仿真实验采用 “四层四阶” 任务模式设计,实验内容主要包括:基本知识、实验方案、实验操作和综合毒性评价。

第一层基本知识,以图文结合音频的形式介绍毒理学实验基本前提和原则、外源化学物基础毒性的测试与评价、亚急性毒性实验设计的基本知识。

第二层是依据外源化学物全氟戊酮的背景资料,引导学生对该物质进行亚急性吸入毒性安全评价的实验方案设计。

第三层为实验操作,包括操作练习和考试测评,为仿真项目的核心内容。重点学习SPF级虚拟动物实验物理环境、进入流程,大鼠动式吸入染毒装置及不同染毒剂量设置、样本采集和样本指标检测等。考试测评模式在练习基础上对每个阶段均增加了客观题。

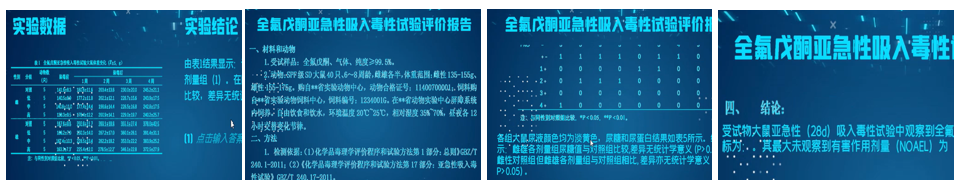

最后一层为毒性评价,嵌入在考试测评模块中。根据实验操作阶段获得的不同剂量染毒组血、尿及组织病理结果,综合分析并撰写评价报告,得到全氟戊酮的NOAEL或LOAEL。

通过本实验的仿真过程,可以反复在仿真环境下进行实验,规避高成本、高消耗、长周期及不可逆性的客观问题,提高实验效率、提升教学成果、提振学习兴趣。

(2)核心要素仿真设计

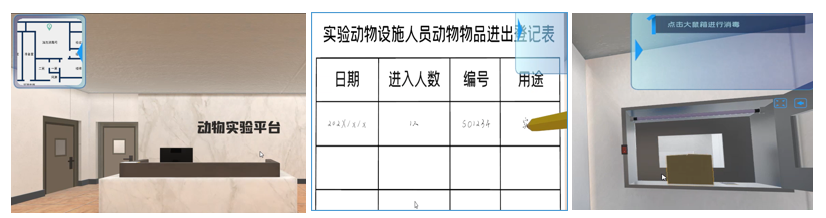

①SPF实验室的高度仿真还原:本实验环境参照真实的SPF实验室环境,采用Unity3D引擎对虚拟环境进行一比一技术建模和还原,精确到每个房间的陈设和设备细节。仿真程序允许学生在符合实验室真实进入条件、步骤的基础上,对SPF实验室进行实景漫游,根据规范给予真实反馈,是对真实SPF实验室的高度仿真还原。

②实验操作阶段的高开放和还原性:实验操作从外部大鼠进入实验室开始,学生扮演一位公共卫生安全评价研究所评价部的工作人员,对新型绝缘气体全氟戊酮进行亚急性吸入毒性安全性评价。操作通过键盘(WSAD/↑↓←→)控制全场景移动,鼠标右键控制视野旋转,左键控制抓取及确认操作;界面右上角提供实验的全程文字引导,可根据提示完成进入SPF动物实验环境、大鼠动式吸入染毒装置及不同染毒剂量设置、样本采集和样本指标检测等相应步骤;左上角小地图提示SPF实验室当前房间位置;两侧界面均可隐藏。

③实验结果及评价的大数据性:本实验仿真自动匹配数据库,学生可访问并比较本人多次实验的过程和结果;教师可通过后台查看不同学生的实验数据,横向或纵向地进行比较,以达到综合评价、重难点分析、两性一度结果的教学评价。

④仿真系统的高度可扩展性:本系统预留多个程序接口,可在SPF实验室环境下任意接入多个实验程序并形成一体化实验仿真,降低开发成本,提高本系统在教学过程中的可用性、多用性。

实验教学过程与实验方法

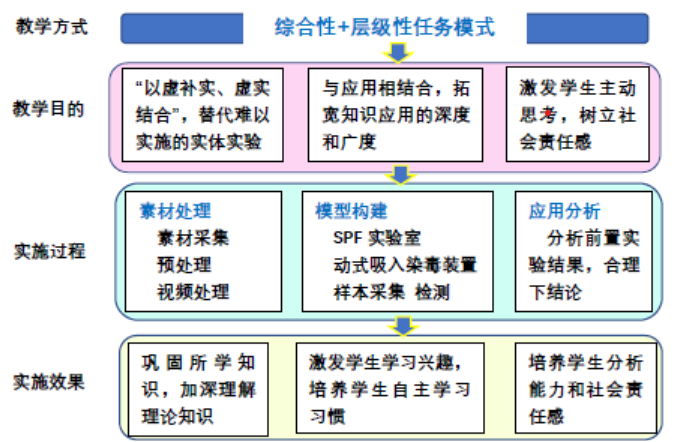

该实验教学项目属于“毒理学”课程实验。在教学过程中,打破传统的教学模式,根据多元化的教学目标实施教学。虚拟部分实验教学方法框架如下图:

本项目采用线上线下、虚实结合的混合式教学方法。课前学生通过账户密码登陆系统,学习相关素材,模拟实验操作练习,理论课开放答疑,教师结合仿真软件关键点进行讲解,课后学生根据教师下达任务,操作软件进行复习。

通过预习-操作练习-复习-实践的模式掌握各个环节,加强教学效果的过程控制。学生成绩由理论测验、软件操作评分和实验报告三部分组成。

实验步骤

实验从外部大鼠进入实验室开始,学生将扮演一位公共卫生安全评价研究所评价部的工作人员,对新型绝缘气体全氟戊酮进行安全性评价。

学生通过鼠标和键盘操作,首先完成第一阶段即进入SPF屏障阶段的客观题后进入操作界面,在动物实验平台签入登记,并将外部大鼠送入传递箱,同时进行喷消和紫外照毒操作。

之后通过隔离屏障进入一更区域,完成外套脱挂、脱鞋,全身消毒等操作后进入二更,二更中穿好防护服、拖鞋、口罩和手套,并在更衣镜前调整衣冠,调整完毕后进入风淋区域,风淋设置15-30秒,并全身旋转,风淋时间过后进入清洁走廊前往传递箱接收大鼠,并完成装笼操作,同时填写标签,并转运至大鼠饲养间,适应性喂养3-5天。

完成第二阶段即染毒阶段的客观题后,对符合实验条件的大鼠转运并称重、分组、同时将大鼠打耳标后等待染毒实验。染毒实验前打开大鼠装配装置,将大鼠放入固定器安装完毕,共40只大鼠,此处装配5只,其它不重复操作。大鼠装配完毕后连接到动式吸入染毒设备。设置对照组、低浓度组、中浓度组、高浓度组染毒浓度数据,开始染毒,每天染毒6小时,每周连续染毒5天,休息2天,模拟实验周期为28天,并对动物进行临床观察,记录实验数据,实验终末代谢笼收集尿液。

在样本采集与检测阶段,完成该阶段客观题后,使用麻醉剂对大鼠实施麻醉,麻醉后依次解剖、采血、分离器官,称重并记录,标本固定等,并清洁处理操作台。将样本通过仪器进行相关指标检测,获取得相应的各项指标报告。

取得检测报告后进入毒性实验评价,认真阅读各指标结果,综合分析全氟戊酮的亚急性吸入毒性,根据提示撰写实验评价报告并提交,数据将发送至平台并记录,以备后续回溯。

交互性操作步骤

*如因操作问题跳过关键步骤导致实验无法继续,请关闭浏览器窗口重新加载实验

|

步骤序号 |

步骤目标要求 |

步骤合理用时 |

目标达成度赋分模型 |

步骤满分 |

成绩类型 |

|

1 |

实验大鼠进入SPF实验平台 |

1.2分钟 |

1.5 |

2.5 |

√操作成绩 √预习成绩√实验报告 √教师评价报告 |

|

2 |

人员进入SPF实验屏障区域、完成一更、二更准备 |

2.7分钟 |

6.5 |

9.5 |

|

|

3 |

人员进入风淋环节 |

1.5分钟 |

1.0 |

2.0 |

|

|

4 |

传递窗接收试验用大鼠,并将大鼠装笼、填卡、运送 |

2.5分钟 |

1.0 |

3.0 |

|

|

5 |

大鼠称重、分组、打耳标和记录 |

3.0分钟 |

3.0 |

6.0 |

|

|

6 |

将大鼠放入合适的染毒固定器 |

3.0分钟 |

3.0 |

5.0 |

|

|

7 |

动式吸入染毒装置及附件连接 |

2.0分钟 |

2.0 |

3.0 |

|

|

8 |

设置染毒浓度及设备参数并进行染毒 |

3.0分钟 |

1.5 |

5.5 |

|

|

9 |

大鼠称重、麻醉 |

0.5分钟 |

1.0 |

2.0 |

|

|

10 |

大鼠血、尿采集,大鼠解剖、脏器分离与称重及处理 |

3.5分钟 |

6.5 |

12.5 |

|

|

11 |

样本检测及结果分析 |

3.0分钟 |

3.0 |

7.0 |

|

|

12 |

各阶段客观题 |

7.0分钟 |

19.0 |

30.0 |

|

|

13 |

撰写并提交报告 |

5.0分钟 |

8.0 |

12.0 |

实验结果与结论

(1)在项目的实验预习、虚拟实验练习和测试模块中均设计了理论和操作知识点的学习和考核模式。学习模式答错不计分,考核模式依据答案对错在后台计分。由于动物数量多,学生对实验的观测结果不需要全部记录,仅需要对各个不同组别的若干动物和标本检测进行观察比较,其余显示按照相同步骤即可。系统会自动生成其他来自科研的预置数据,与学生自己记录的数据一起供后续分析评价。

(2)实验操作完成后要求学生提交符合专业规范的实验报告,由老师进行批阅后纳入最终的实验综合考核结果。

(3)不同的学员将会得到不相同的随机数据,实验结果不相同。如果对实验结果出现错误的判断和分析,将影响其实验报告中结论的正确性,以此鼓励学员独立思考。